「夏休み宿題に生活作文があるが、うちの子はまだ書いてない…」

「うちの子は作文が苦手で、何を書けばいいかから分からない」

「夏休みの思い出の作文の書き方がわからない」

このように悩む小学生や保護者の声をよく耳にします。

特に小学校1〜3年生は、印象に残った夏休みの思い出を文章にすることや、原稿用紙の決まりごとでつまずくことが多いものです。

さらに、「夏休みの作文どこまで親が援助していいの?」という戸惑いもありますよね。

この記事を読むことで、以下の悩みを解消できます。

- 小学生の子供が夏休みの生活作文を書き始められず、どう手助けしていいかわからない

- 夏休みの作文のネタ探しから書き出し、構成までの流れがうまく教えられない

- 夏休み作文の書き方のポイントがわからない

- 親としてどこまでサポートすべきか、声かけの加減が難しい

- 小学生の子どもが自信を持って楽しく作文を書ける方法が見つからない

夏休みの思い出生活作文の書き方|小学生がスムーズに取り組むための全体像

夏休みの生活作文は、旅行や遊びの思い出、日常生活での発見など、心に残った出来事を題材にすると書きやすくなります。

- テーマを決める

- 書き出しのアイデアを練る

- 「はじめ/なか/おわり」の構成を考える

- 下書き→清書へ

親は答えを教えるのではなく、子どもの話を引き出す存在として見守ることが大切です。

小学生夏休みの思い出生活作文|ネタ選びと導入のコツ

小学生が作文を苦手とする原因の多くは、「何を書けば良いかがわからない」ことです。

その悩みを解消するヒントをご紹介します。

夏休みの思い出の写真や日記を一緒に見返す

夏休み中に撮った写真、日記やメモを親子で見返してみましょう。

風景や出来事を一緒に思い出すことで、「夏休みの生活作文、何を書こうかな?」というテーマが自然と浮かびます。

五感を使って夏休みの思い出の記憶を引き出す

五感に注目すると具体性が増します。

- におい:海の塩っぽい香り、焼きそばの香り

- 音:蝉の声、花火のはじける音

- 感触:砂のざらざら、スイカのひんやり

「どんな匂いだったかな?」「どんな音だったかな?」「触ってみてどんな感じだったかな?」と質問すると、小学生でも自然に夏休みの思い出がよみがえり、作文の書き方がぐっと具体的になります。

におい・音・感触に加え、味覚や目で見た色や形も入れると臨場感が増します。

例えば「スイカをかじったら甘くて冷たかった」「打ち上げ花火が夜空で大きく広がってきれいだった」といった一文を添えると、作文が生き生きとして読者の情景が鮮やかに浮かびます。

日常の小さな出来事にも価値あり

「夏休みなのに旅行やイベントが全くない。」こういった小学生でも夏休みの作文は大丈夫です。

- 初めてお手伝いで包丁を持った

- 朝顔が咲いた

- 学校の宿題で見つけた面白いこと

日常の感じたことを書けば立派な夏休みの生活作文になります。

夏休みの作文をもっと楽しくするアイデア集

夏休みの作文は「書かなきゃ」ではなく、「遊びの延長」にするとぐっと楽しくなります。

- ネタ探しゲーム

家族写真やスマホのアルバムをめくって、「これ、面白かったね」と話しながら付箋を貼ります。 - くじ引きお題方式

「川」「花火」「おじいちゃん」などのキーワードを紙に書き、引いたお題について思い出を話すと、不思議と書きたい気持ちがわいてきます。 - 取材ごっこ

親が記者役になり、「そのとき何をしていた?」「誰といた?」と質問すると、答えがそのまま作文の素材になります。

こうして遊び感覚で素材を集めれば、小学生の夏休みの作文を書く時間がもっと楽しく、自由な発想で進められます。

夏休みの思い出生活作文の書き出しをスムーズにするコツ

夏休みの思い出の生活作文の書き方のコツは、書き出しに日付や場所を入れることです。

例えば「8月3日、わたしはおじいちゃんの畑でスイカをとりました。」

のように、日付と行動を最初に書くと、小学生でもスムーズに書き始められます。

夏休みの作文にマインドマップや5W1Hを活用

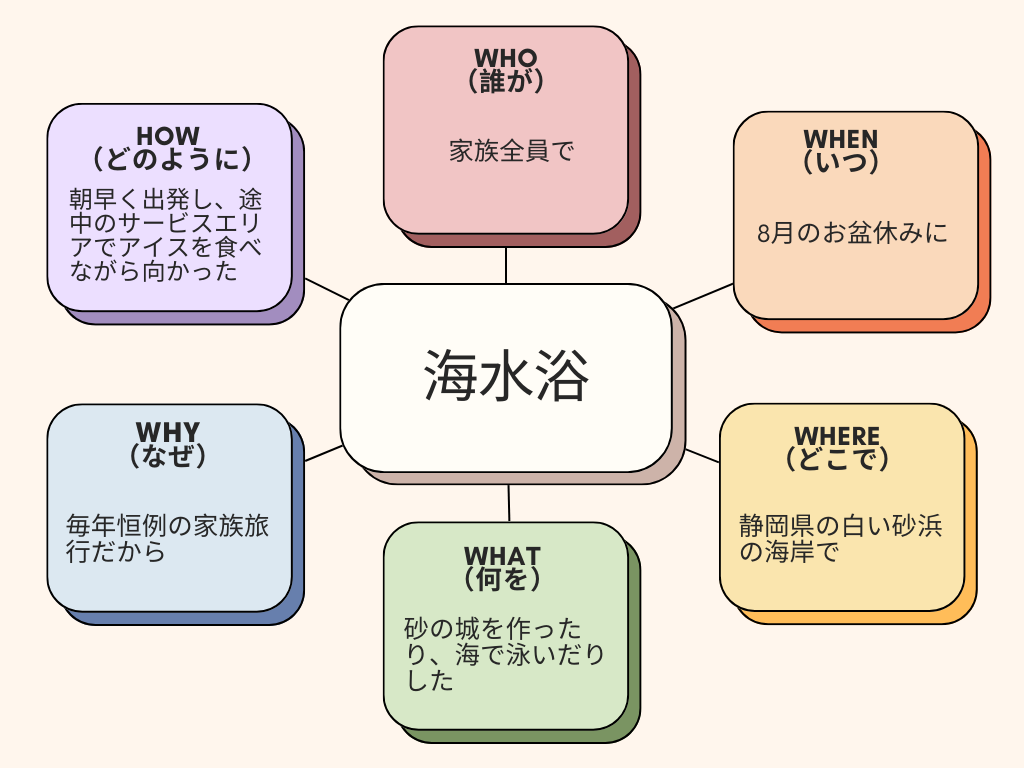

マインドマップは、1つのテーマを中心に置き、関連する要素やアイデアを放射状に展開していく思考整理法です。

作文のネタ出しや構成を考えるときにもよく使われます。

テーマ(例:海水浴)を紙の中心に書き、そこから「誰と」「いつ」「どこで」「何を」「なぜ」「どうした」を枝のように広げていきます。

ここで活用できるのが5W1Hです。

例えばこのように整理すると、

「8月のお盆休みに、家族全員で静岡県の白い砂浜の海岸に行きました。

毎年恒例の家屋旅行なので、朝早く出発し、途中のサービスエリアでアイスを食べながらワクワクして向かいました。

海岸に着いたら、砂の城を作ったり海で泳いだりしました。」

というように、出来事の詳細や感情が自然と引き出され、夏休みの作文を書く内容がはっきりします。

マインドアップや5W1Hを用いて、夏休みの思い出作文の書き方に活かしてみましょう。

夏休みの思い出生活作文の書き方|小学生がスラスラ書けるステップ&テンプレート

夏休みの思い出や日常の出来事を作文にするのは、小学生にとって貴重な表現練習です。

ここでは、親子で楽しく進められる夏休み生活作文の書き方のコツと、すぐ使えるテンプレートを紹介します。

ステップ1:箇条書きで整理

まずは夏休みの思い出を短く時系列で書き出します。

- 朝早く家を出た

- 海に着いて貝殻を拾う

- 海で泳いだ

- 昼にお弁当を食べた

- 帰りにアイスを食べた

ステップ2:声に出して話す

親子で会話して夏休み作文の材料を引き出します。

親:「何が一番楽しかった?」

子:「海に入った時!」

親「海どんな感じだった?」

子「ザブンって大きな波が来て、すごくドキドキした!」

→こうして具体的な言葉を引き出します。

会話で出た言葉をそのままメモして文章にすると、自然な表現になります。

ステップ3:作文の構成テンプレと例

作文の書き方は「はじめ/なか/おわり」の三部構成が基本です。

はじめ:体験の概要(いつ・どこ・何を)

なか:出来事の順序、感じたこと

おわり:感想や次への期待

テンプレート(短い例)

はじめ:8月3日、ぼくは家族と海へ行きました。

なか:波の音が大きくて少しこわかったです。砂が足にくっついてくすぐったかったです。

おわり:少しこわかったけれど、また来年も行きたいです。

ステップ4:原稿用紙書き方基本ルールと清書

- 1マスに1文字で書く

- 段落の最初は1マス空ける

- 句読点やかぎかっこも1マスとして数える

- 会話文はかぎかっこを用いて行頭に揃える

- 段落ごとに改行し読みやすくする

ステップ5:よくある間違いを防ぐ

- 句読点の位置と原稿用紙での文字の数え方

原稿用紙では「、」「。」などの句読点も1文字として数えます。 - 同じ語の繰り返しを避ける

- 漢字や送り仮名の間違い

こうした原稿用紙の使い方と作文の書き方のポイントを守れば、小学生でも夏休みの生活作文をきれいに仕上げられ、読み手にとってもわかりやすい文章になります。

夏休み作文を頑張る小学生のための親のサポートと見守り方

小学生の夏休みの生活作文において、親の役割は「答えを教える人」ではなく、「言葉を引き出す人」です。

過度な手助けは、子どもの自信や達成感を奪ってしまいます。

効果的なサポート方法は次の通りです。

- 書きたい気持ちを後押しする声かけをする

- 体験を思い出させる質問をする

- 感情を引き出す言葉をかける

小学生への効果的な声かけの例

作文の書き方をサポートするには、質問や励ましの言葉で小学生の想像力を広げることが大切です。

特に夏休みの思い出作文では、五感や感情を引き出す声かけが効果的です。

- 「そのときどんな気持ちだった?」

- 「どんなにおいがした?」

- 「その出来事を絵にしたらどんな風になる?」

- 「その話を読んだ人にも伝わるね!」(ポジティブな励まし)

夏休み作文で親が手伝ってよい範囲

- テーマの整理や質問による引き出しはOK

- 清書前の誤字・脱字チェックはOK

- 文章そのものを親が書くのは避ける

書くのはあくまで子ども本人。

親は「見守り」と「励まし」で支えましょう。

小学生夏休みの思い出生活作文|具体例で上手に書くコツを伝授

夏休みの生活作文の具体的な例を紹介します。

文章の書き方で工夫した点やポイントも解説するので、親子での作文指導に役立ててください。

夏休み作文具定例①

家族と過ごした夏の海水浴

8月10日、私は家族と海へ遊びに行きました。朝早く出発し、青く広がる海と白い砂浜に心が弾みました。初めて海で泳いだときは、大きな波に少し緊張しましたが、お父さんが近くにいてくれたので安心して楽しめました。砂浜では貝殻を集めたり、お弁当をみんなで食べたりして、笑顔いっぱいの一日でした。帰りに食べた冷たいアイスクリームがとてもおいしく、暑い夏の思い出として心に残っています。来年もまた家族みんなで海に行きたいです。

この作文のポイント

この文章は、「いつ・どこで・何をしたか」が具体的に描かれていて、読み手にその場の雰囲気が伝わりやすいです。

また、「波に緊張した」という感情の表現で体験のリアルさが増し、「お父さんがそばにいて安心した」という温かい気持ちも伝わってきます。

最後に「来年も行きたい」という未来への期待で締めくくっているため、文章にまとまりと前向きな印象を与えています。

夏休み作文具体例②

朝顔の成長を見守って

夏休みの間、私は庭の朝顔を毎日観察しました。7月初めには小さな芽だった朝顔が、日ごとにつるを伸ばし、葉も大きく育っていきました。8月になると、青や紫の美しい花が次々と咲き、毎朝庭に出るのが楽しみになりました。花がしぼむ前には写真を撮り、変化をノートに記録しました。この観察を通して、植物が毎日少しずつ成長することに気づき、自然の不思議さを感じました。

この作文のポイント

この作文は日々の変化を時系列で丁寧に書き、読み手が変化の様子をイメージしやすくなっています。

また、「毎朝庭に出るのが楽しみ」という気持ちを織り交ぜることで、生活作文らしい親しみやすさと個人の感情が表現されています。

最後に「自然の不思議さに気づいた」というまとめで、体験の学びや感想が明確に伝わり、文章全体の説得力が高まっています。

このような具体例を参考に、子どもが自分の体験を生き生きと表現できる作文を書いてみましょう。

親子で楽しく取り組むことで、作文への苦手意識も和らぎます。

小学生夏休みの思い出生活作文の書き方まとめ

小学生が夏休みの思い出についての生活作文が「書けない」「書き方がわからない」というのは、「思い出し方と伝え方を知らないだけ」です。

夏休みの思い出の写真や会話、五感を使った問いかけで思い出が引き出せます。

親の小学生の子への適切な声かけと見守りで、子どもは自分の言葉で生き生きと作文を書けるようになります。

- 夏休みの思い出や体験は写真や会話、五感を使って楽しく引き出す

- 「はじめ・なか・おわり」の構成を意識して文章をまとめる

- 原稿用紙の基本ルールを守り、正しい書き方で作文が読みやすくなるようにを心がける

- 親は答えを教えるのではなく、言葉を引き出す役割を担う

- 失敗を恐れず、自分の言葉で表現する喜びを大切にする

完璧を求めず、自分の体験を自分の言葉で表現する楽しさを一緒に見つけ、夏休みの生活作文に取り組みましょう。

コメント