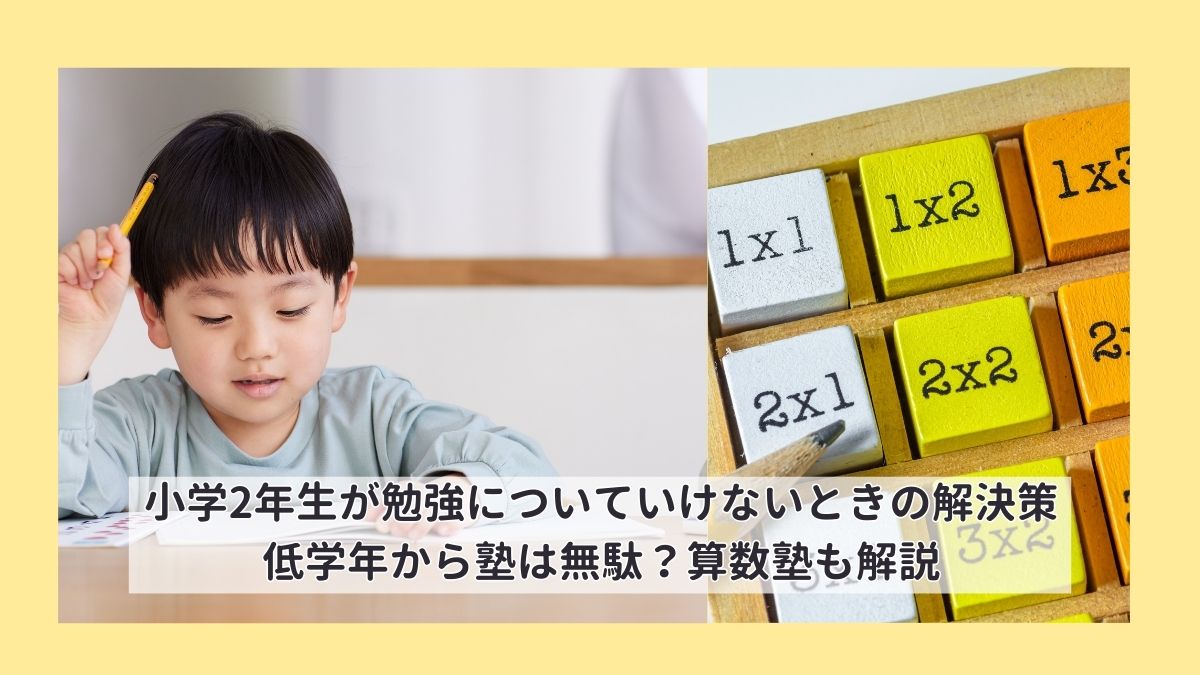

「小学2年生の子どもが勉強についていけないみたい・・・」と感じたとき、親としてはとても心配になりますよね。

小学2年生では特に算数でつまずくお子さんがよく見られます。

お子さんが授業についていけなくなったとき、「低学年で塾に通うのは無駄って聞くけど、通わせた方がいいのかな・・・」と悩む保護者の方も多いです。

しかし、小2から塾に通うことがすべての子どもにとって正解とは限りません。

大切なのは、今の学習状況を見極めて、家庭学習で解決できるのか、それとも塾の力を借りたほうがよいのかを判断することです。

この記事では、勉強についていけない小学2年生の保護者の方に向けて、次の疑問について詳しく解説します。

- 勉強についていけない原因と具体的な対策について知りたい

- 小2から塾に通うのは無駄?通うべきかどうかの判断基準はある?

- 低学年から通える算数塾(算数教室)って何?

- 家庭でできる学習サポート方法はある?

この記事を読めば具体的な対策がわかります!

ぜひ参考にしてくださいね。

小学2年生の勉強についていけない原因と対策

小学2年生になると学習内容が急に難しくなり、多くのお子さんがつまずきを感じ始めます。

まずは、なぜ勉強についていけなくなるのか、その原因を理解することが大切です。

小2でつまずきやすいポイント

小2は学習内容が一気に増える時期です。特に次のポイントでつまずきやすい傾向があります。

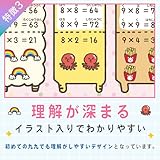

- かけ算九九と漢字の習得

小2の最大の難関は、かけ算九九の習得です。

九九の暗記だけでなく、かけ算の概念を理解するのに時間がかかるお子さんも多くいます。

また、習う漢字も大幅に増えます。

小1では80字でしたが、小2では倍の160字も習います。

画数が多い漢字も増えるので、漢字をノートに書き写すだけで一苦労することも多いでしょう。

- 小1の学習内容の理解不足

意外に見落とされがちなのが、小1の内容がしっかり身についていないケースです。

小1で習った足し算・引き算やひらがな・カタカナ・漢字が不十分なまま進級すると、小2の学習についていけなくなります。

そのため、「基礎の基礎」に戻って復習することが重要です。

小2の学習で重視すべきポイント

小2では、「読み・書き・計算」の基礎固めが最優先です。

すべての学習の土台となる読み・書き・計算がしっかりできていれば、他の教科の理解もスムーズになります。

逆にこの基礎ができていないと、学年が上がるにつれて勉強についていけない状況がさらに深刻になってしまいます。

応用問題に取り組む前に、まずは基礎的な計算や漢字の読み書きを確実にマスターすることを心がけてください。

低学年が勉強についていけない状況の改善策

お子さんが勉強についていけない状況を改善するためには、家庭学習を工夫することが効果的です。

低学年の今のうちに対策を講じることで、多くの場合は自宅でのサポートで解決できます。

小学2年生の学習習慣づくり

まずは学習習慣を身につけることが最優先です。

- 宿題を含めて毎日少しずつ学習する

家庭学習の目安時間は「学年×10分+10分」と言われています。

小学2年生の場合、「2年生×10分+10分=30分」が目安となります。

いきなり長時間の学習は負担になるため、まずは20分程度から始めて徐々に時間を延ばしていきましょう。

以下のようなタイマーを使うと集中力が続きやすいですよ。

- スモールステップで目標設定し、達成感を積み重ねる

大きな目標ではなく、「今日は漢字を3つ覚える」「九九の2の段を完璧にする」など、小さな目標を設定することが大切です。

達成感を積み重ねることで、学習への意欲が高まります。

- 1年生の内容も含めて十分な反復学習をする

小2から塾を検討する前に、まずは1年生の内容がしっかり身についているか確認しましょう。

基礎が不安定だと感じたら、学年をさかのぼって復習することも必要です。

これにより、勉強が「当たり前」の習慣になっていきます。

算数の基礎力を高める方法

算数は積み重ねの教科なので、基礎力の強化が特に重要です。

次の方法を試してみましょう。

- 計算力アップ:「そろばん」や「十ます計算」で反復練習

計算のスピードと正確性を高めるために、そろばんや百ます計算(十ます計算から始める)を活用しましょう。

毎日少しずつでも継続することで、確実に計算力が向上します。

- 九九へのやる気UP:「九九がんばり表」でモチベーション維持

九九の習得には時間がかかるため、進歩を可視化することが大切です。

覚えた段にシールを貼るなど、お子さんが達成感を感じられる工夫をしてください。

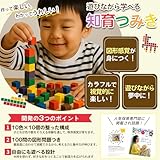

- 思考力UP:実際に手を動かして楽しみながら身に付ける

数の概念や足し算・引き算の理解が十分ではないお子さんには「100玉そろばん」がおすすめです。

足し算や引き算の仕組みが視覚的に理解できます。

筆者の娘も足し算に苦戦していたので100玉そろばんを使わせていました。

10までの足し算から始まり、「何と何で10になるか(例:3と7で10)」の特訓を行いました。

小1で習う「さくらんぼ計算」も100玉そろばんを使うと理解しやすかったようです。

また、積み木やブロックを使えば、遊び感覚で空間認識力を鍛えることができ、集中力UPにも役立ちます。

算数に苦手意識のあるお子さんにとって、計算問題や九九の暗記は苦痛に感じることが多いでしょう。

少しでも楽しく学習できるように、好きなキャラクターが載っているドリルを使ったり、ノートにシールを貼ったり工夫してあげてくださいね。

国語の基礎力を高める方法

国語力は他の教科の理解にも直結する重要な能力です。

以下の方法が国語力の向上に効果的ですので試してみてください。

- 教科書の音読:理解力と表現力を同時に鍛える

最初はたどたどしくても、毎日続けることでスムーズに読めるようになり、内容理解も深まります。

また、漢字学習にも教科書の音読は効果的です。

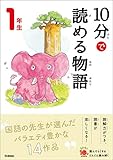

- 読書または読み聞かせの習慣:親も一緒に読書して見本を見せる

読書習慣を身につけるためには、寝る前など決まった時間に親子で一緒に読書を楽しむ時間を設けましょう。

お子さんが読書に乗り気でない場合は、絵本の読み聞かせがおすすめです。

本の対象年齢は気にせず、お子さんが気に入った本を選んであげてくださいね。

読書を通して語彙力や想像力が豊かになり、国語力全体の底上げにつながりますよ。

- 漢字学習:成り立ちや部首を意識し、覚えやすくする

漢字を単純に暗記するのではなく、漢字の成り立ちや部首の意味を教えることで、より効果的に覚えることができます。

関連する漢字をグループで覚えるなど、工夫してみてください。

国語力が身につくと、算数の文章問題や3年生から始まる理科・社会の教科書も理解しやすくなります。

すべての学習の土台となる国語力を向上させることで、勉強についていけない状況の根本的な解決につながりますよ。

低学年から塾は無駄?小2から塾に通う判断基準

低学年から塾に通うのが無駄かどうかは、お子さんの状況によって大きく異なります。

小2から塾に通う判断基準を詳しく見ていきましょう。

家庭学習で十分か塾が必要かの見極め方

まずは家庭学習で対応できるかどうかを見極めることが重要です。

次のチェックポイントを確認しましょう。

| 家庭学習で進める | 塾の利用を検討する |

|---|---|

| □毎日の勉強が習慣化できている/できる見込みがある □親が勉強を指導できる/指導できる時間がある □子どもが塾に行くことにストレスを感じる(新しい環境が苦手) □子どもが親のアドバイスを素直に受け取れる | □家庭学習だけでは限界を感じる/学校の宿題もできないときがある □親が学習指導に不安を感じる/指導する時間がない □家庭では集中して勉強できない □親が教えると子どもが反発してしまう |

重要なことは、お子さんや家庭環境に合った学習方法を見つけることです。

小2から塾に通うメリット・デメリット

小2から塾に通うことには、メリットとデメリットの両面があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| プロの先生がわかりやすく指導してくれる 学習面で親子関係が悪化しにくい 学習習慣が自然に身につく 保護者の家庭学習の負担が軽減される | 費用がかかる 通塾の送迎が必要 子どもが勉強することに疲れてしまうことがある 遊ぶ時間が減る可能性がある |

家庭学習で解決できる場合は無理に通わせる必要はありませんが、どうしてもつまずきが解消できない場合は塾を活用するのも一つの選択肢です。

これらを踏まえて、お子さんの性格や学習状況、家庭の事情を総合的に考慮して判断することが大切です。

小2から塾に通う場合の選び方|算数塾(算数教室)についても解説

小2から塾に通うことを決めた場合、どのような塾を選べばよいのでしょうか。

塾にはさまざまなタイプがあり、選び方が重要です。

塾タイプ別の特徴

目的や教科、指導形式で塾は大きく分かれます。

- 目的別:進学塾 / 補習塾 / 総合塾

・進学塾:中学受験を目指すお子さん向け

・補習塾:学校の授業についていけない子のサポートが中心

・総合塾:幅広いニーズに対応

小学2年生のお子さんが勉強についていけない場合は、まず補習塾で基礎固めをすることをおすすめします。

- 教科別:算数塾(算数教室) / 国語塾(国語教室)

特定の教科に特化した塾もあります。

算数が特に苦手なお子さんには、低学年から算数塾(算数教室)という選択肢も有効です。

国語塾(国語教室)では、作文や読書などを通して総合的な国語力を養うことを目指します。

- 指導形式①:集団指導塾 / 個別指導塾

・集団指導塾:同学年の子どもたちと一緒に学ぶ

・個別指導塾:一人ひとりのペースに合わせた指導

- 指導形式②:対面塾 / オンライン塾

近年はオンライン塾も増えており、通塾の負担を軽減できるメリットがあります。

子どもの性格や学習目的に合う塾を選びましょう。

塾選びで確認すべきポイント

塾を決める際は、次の点をチェックしましょう。

- 指導内容 / 指導方針 / 教材 が子どもの性格や目標に合っているか

お子さんの好む学習スタイルや目標に合った塾を選ぶことが成功の鍵です。

体験授業で指導方針や雰囲気を確認しましょう。

- 集団指導か個別指導か

人見知りのお子さんや自分のペースで学習したいお子さんには個別指導、競争心があるお子さんには集団指導が向いている場合が多いです。

- 塾長との相性はどうか(相談しやすそうか)

保護者との連携も重要なポイントです。

塾長や講師と気軽に相談できる雰囲気があるかどうか確認してください。

また、塾長や講師がどのようにお子さんに接しているかの確認も重要です。

- 通塾しやすい立地か

低学年のお子さんの場合、送迎の負担も考慮する必要があります。

無理なく通える場所にある塾を選びましょう。

- まずは体験授業を

どんなに評判の良い塾でも、お子さんに合うかどうかは実際に体験してみないとわかりません。

必ず体験授業を受けてから入塾を決めることをおすすめします。

算数が苦手な子におすすめ!低学年から通える算数塾(算数教室)という選択肢

算数が苦手な子どもには、算数専門の教室がおすすめです!

算数だけを集中して学べる環境は、基礎固めに最適です。

特に低学年は、計算力や図形感覚を楽しく鍛えられるカリキュラムが多く、苦手意識をなくす効果が期待できます。

また、少人数制で基礎から丁寧に指導してくれる算数教室なら、お子さんのペースに合わせて学習を進めることができますよ。

勉強についていけない子への親の関わり方で大切なこと

お子さんが勉強についていけない状況では、保護者の声かけや接し方が特に重要になります。

子どもの自己肯定感を育む声かけ

子どもは「できた!」という気持ちを積み重ねることで自信をつけます。

- 親は楽天的に応援を

「大丈夫、きっとできるようになるよ」「今日も頑張ったね」など、前向きな言葉をかけることが大切です。

結果だけでなく、努力している過程を認めて褒めることで、お子さんの自信につながります。

- 子どもの「好き」な気持ちを大切に

勉強の中でも、お子さんが興味を持った分野や得意な部分を見つけて伸ばしてあげましょう。

「好き」という気持ちが学習への原動力になります。

- 失敗しても責めず、成長を一緒に喜ぶ

お子さんは日々必ず成長しています。

低学年のうちは「できなかったこと」を責めるよりも、小さなことでも「頑張ったこと」を褒めて「できたこと」を一緒に喜びましょう。

低学年の時期に自己肯定感を育むことは非常に重要なことです。

「やればできる」と自分を信じられる力は、きっと勉強にも活かすことができますよ。

学習の見守り方とサポートのバランス

子どもの勉強中は、見守りすぎないことがポイントです。

お子さんが勉強している時に、つい細かく口出しをしたくなりますが、干渉しすぎると子どもは自立心を失います。

適度な距離を保ちながら、必要な時にサポートする姿勢を心がけましょう。

間違いを見つけても、まずはお子さん自身で気づけるよう促すことが大切です。

小学2年生の勉強についていけない悩みを解決する方法|まとめ

この記事では、「小学2年生の子どもが勉強についていけない」とお悩みの保護者の皆さんへ、解決策をお伝えしました。

大切なことをもう一度おさらいしましょう。

- まずは勉強についていけない原因を明確にし、家庭学習で改善できるか試す

- 「低学年の塾は無駄」という意見もあるが、小2から塾に通うことで解決できるケースもある

- 小2から塾を検討する場合は、お子さんの性格や学習状況に合った塾選びが重要

- 特に算数が苦手な場合は、低学年向けの算数塾(算数教室)が効果的

- 何より大切なのは、お子さんの学習意欲を大切にし、自己肯定感を育む関わり方をすること

小学2年生のお子さんが勉強についていけない状況は一時的なものであることが多く、適切なサポートがあれば必ず改善できます。

しかし、家庭学習だけでは改善が見込めない場合もあるでしょう。

その場合は、低学年の塾は無駄と決めつけず、小2から塾や算数塾(算数教室)も含めて、お子さんに最適な学習環境を見つけてあげてください。

焦らずお子さんのペースに合わせて、長期的な視点でサポートしていくことが成功への鍵となりますよ。

コメント